ノーコードやAIの進化により、業務自動化の手法はこれまで以上に多様で柔軟になっています。従来はプログラミングや専門知識が必要だったシステム連携も、今では直感的な操作で誰でも構築できるようになりました。

その中でも注目を集めているのが、チェコ発のクラウド型自動化プラットフォーム「Make(メイク)」です。

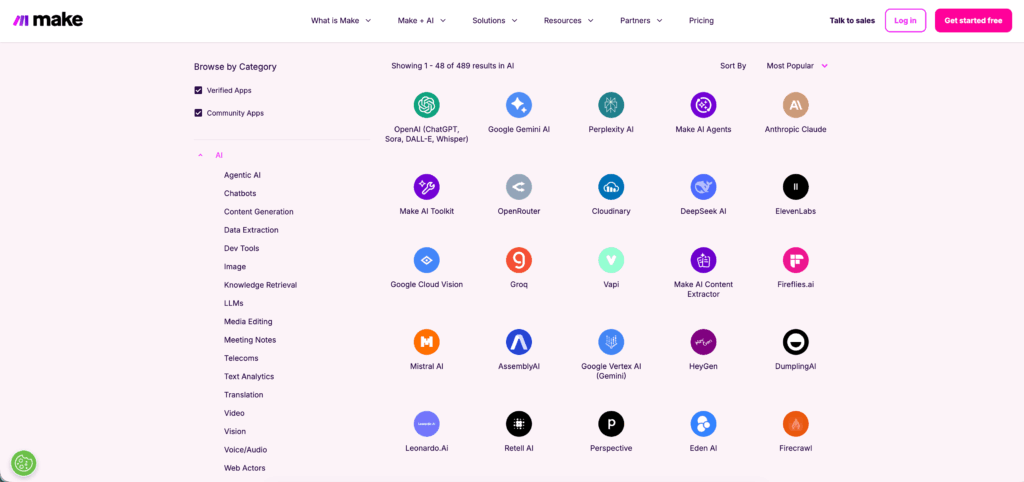

視覚的なワークフロービルダーで複数のWebアプリをノーコード連携でき、条件分岐やAI連携も自在に設定可能。2,000以上のサービスに対応しており、ChatGPTなどの生成AIともシームレスに統合できます。

「より柔軟に、より高度に」業務自動化を進めたい方にとって、Makeは強力な選択肢となるでしょう。

この記事では、Makeの特徴やメリット・デメリット、料金体系、基本的な使い方まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

Walkersでは「最小限のコストでプロダクトを立ち上げたい」「アイデアをすぐに形にしたい」企業さまに、事業を成功に導くノーコードを用いた開発支援を行っています。

⇒ノーコードによる開発支援サービスの概要はこちら

執筆者:山口 鳳汰

累計100万PV以上のAI・ノーコード専門メディアの編集長。

アプリ開発の電子書籍を3冊出版し、1冊はAmazonベストセラーを獲得。

その他、受託開発や教育など多数のノーコード事業に参画している。

運営会社:株式会社Walkers

AI・ノーコード専門の開発会社。

300件以上の開発/制作実績、200件以上の企業様を支援。

マーケティングやUI/UXと掛け合わせたサービス開発を得意としている。

執筆者:山口 鳳汰

累計100万PV以上のAI・ノーコード専門メディアの編集長。

アプリ開発の電子書籍を3冊出版し、1冊はAmazonベストセラーを獲得。

運営会社:株式会社Walkers

AI・ノーコード専門の開発会社。

これまでに300件以上の開発/制作実績、200件以上の企業様を支援。

Make(メイク)とは?

Make(メイク)とは、プログラミング不要で複数のWebアプリを連携し、業務の自動化を実現できるノーコード型のオートメーションツールです。

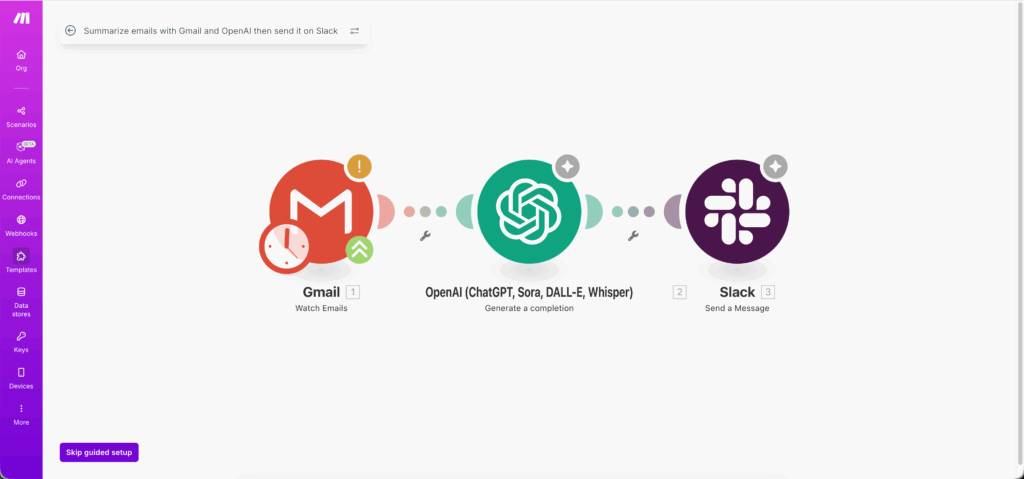

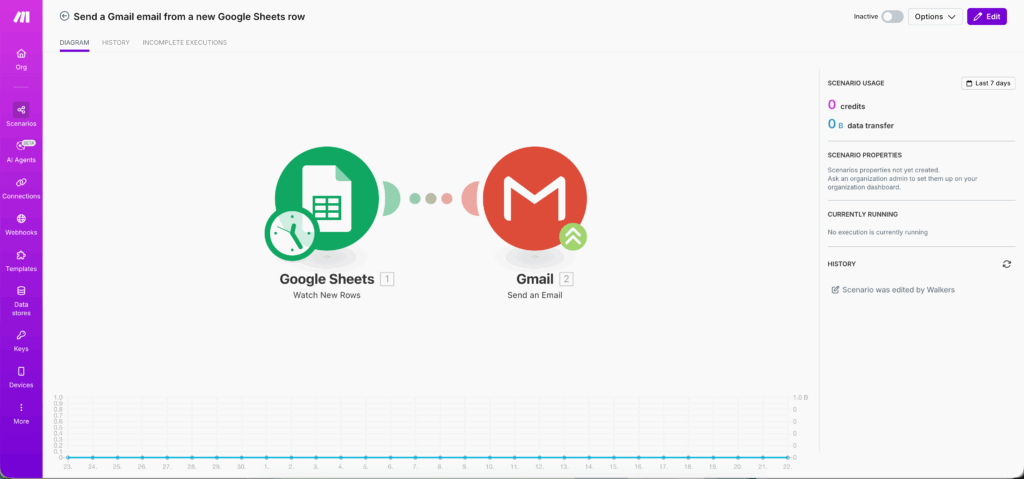

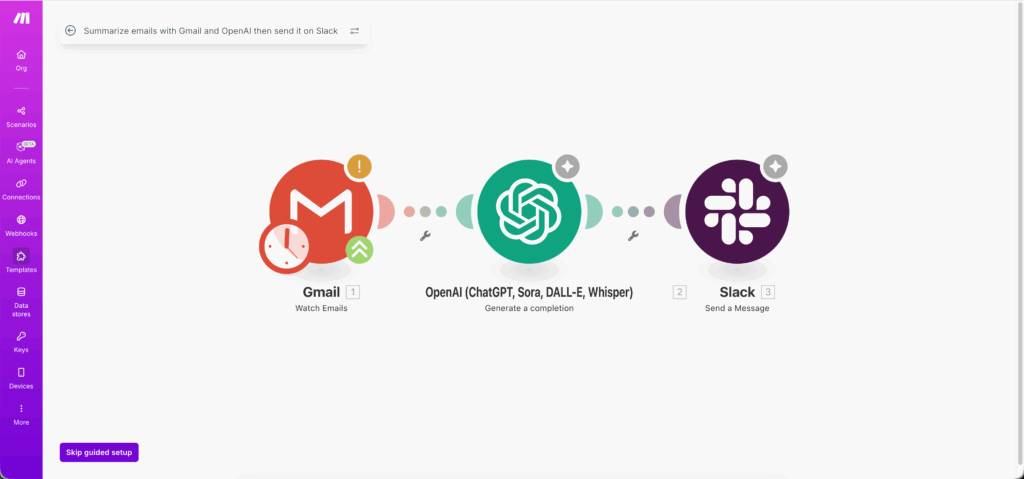

ユーザーは「シナリオ」と呼ばれるワークフローを作成し、トリガーとアクションを組み合わせることで、さまざまなタスクを自動化できます。

例えば、Webフォームに入力されたデータを自動でスプレッドシートに転記したり、条件に応じてSlack通知やメール送信を行ったり、CRMや会計ソフトと連携して顧客データを同期することも可能です。

これらの作業を人手で行うと、入力ミスや確認漏れが発生しやすくなりますが、Makeを活用すれば一度設定するだけで正確かつ高速に処理でき、業務全体の効率化につながります。

さらに、Slack・Notion・Google Workspace・Salesforce・Shopifyなど、1,500を超えるアプリケーションと標準連携しており、HTTPモジュールを活用すれば独自APIとの接続も可能。

近年ではChatGPTやClaudeなどの生成AIとの統合にも対応しており、AIによる文章生成やデータ要約を自動化フローに組み込むこともできます。

シンプルなタスク自動化から、企業全体のワークフロー設計、AIを活用した高度な業務効率化まで行えるため、Makeは、ノーコード時代の「自動化の中核」を担うプラットフォームとして、世界中で注目を集めています。

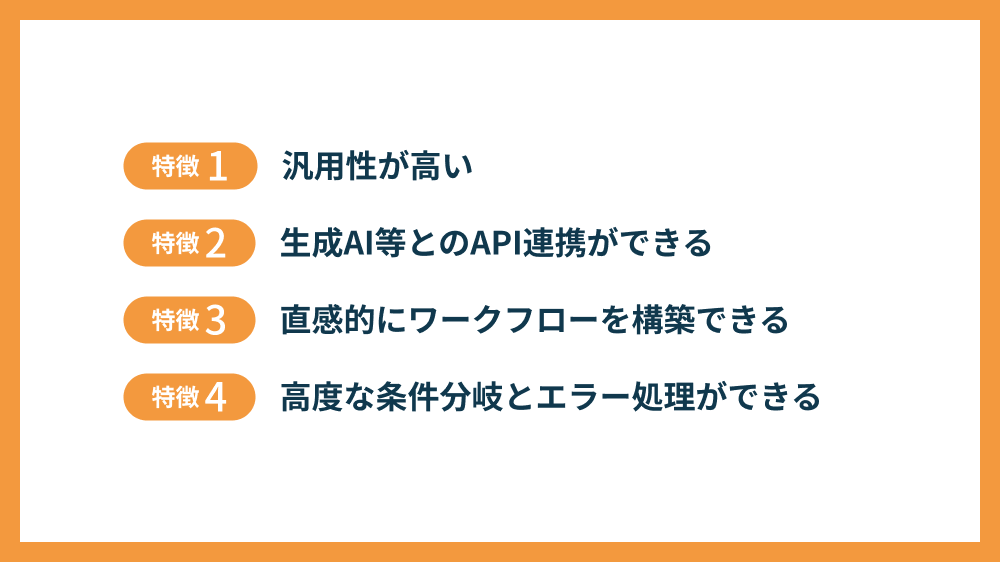

Makeの4つの特徴

【特徴①】汎用性が高い

Makeは主要なSaaS製品からローコード・独自APIまで幅広くカバーしており、約1,500以上のアプリ連携に対応しています。

Slack、Notion、Shopify、Salesforce、LINEなど多彩なサービスとつながるコネクタが豊富で、標準連携がない場合でもHTTP/SMTPモジュールを使えばほぼすべてのAPI対応サービスと連携できます。

この柔軟性により、どんな業務フローでもMake上で実現できる汎用性の高さが大きな強みです。

【特徴②】生成AI等とのAPI連携ができる

Makeは生成AIや各種AIサービスとの連携にも強みがあります。

たとえばOpenAIのChatGPT、AnthropicのClaude、GoogleのGeminiなど主なAI言語モデルがモジュール化されており、ワークフローに組み込むことができます。

実際、Googleスプレッドシートのデータを取得してChatGPTに渡し、その結果を元のシートに書き戻すといったシナリオも直感的に作成可能です。

【特徴③】直感的にワークフローを構築できる

Makeのインターフェースはフローチャート形式のキャンバス画面になっており、モジュールをドラッグ&ドロップして線でつなげるだけでシナリオ(ワークフロー)を構築できます。

これにより、複数ステップや条件分岐がある複雑な処理も視覚的に把握しやすく、プログラミング未経験者でも作業の流れを直感的に理解することができます。

各モジュールの設定画面も不要な切り替えが少なく設計されており、パラメータ指定もシンプルになっています。

【特徴④】高度な条件分岐とエラー処理ができる

Makeは条件分岐、ループ、集約など、複雑なロジックを支える機能が充実しています。

ユーザーは数式関数やフィルターでデータを変換・加工したり、条件に応じて処理を分岐させたりでき、柔軟に自動化の要件に対応できます。

また、エラー処理機能やデバッグツールも強力であり、実行時の詳細ログがリアルタイムで参照でき、問題発生時には原因箇所に即アクセスできるため、大規模シナリオでも安定運用が可能です。

これらの特徴により、Makeは「高度な自動化」と「ノーコードの手軽さ」を両立した希少なツールとなっています。

視覚的なインターフェースで複雑なワークフローを構築できるだけでなく、AIやAPIとの柔軟な連携により、他の自動化ツールでは再現しづらい高度な処理も実現可能です。

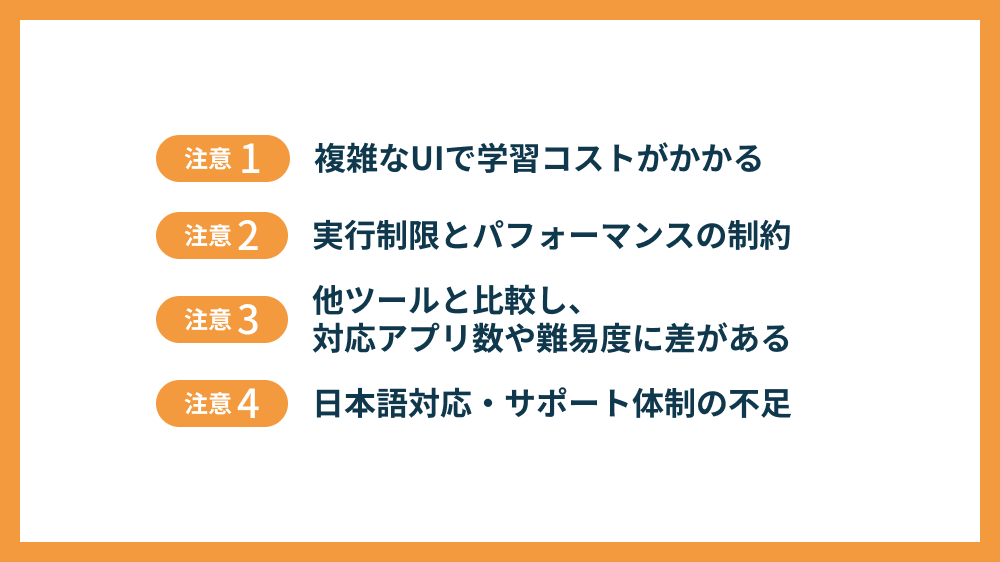

Makeの4つの注意点

柔軟に利用することができるMakeですが、利用にあたっていくつか注意すべき点も存在します。利用前に以下のデメリットを把握しておきましょう。

【注意点①】複雑なUIで学習コストがかかる

Makeは非常に高機能なプラットフォームである反面、初めて触れるユーザーにとってはインターフェースがやや複雑に感じられます。

特に複数の条件分岐やループ処理を組み込む際には、専門用語やモジュールの構成を理解しないとエラーが起きやすく、慣れるまで時間を要します。

また、画面はすべて英語で構成されており、モジュール名や設定項目も英語表記のまま。ツールチップやエラーメッセージも英語で表示されるため、英語が苦手なユーザーには操作のハードルが高いといえます。

慣れれば直感的に使える設計ですが、習得までには一定の学習コストを覚悟する必要があります。

【注意点②】実行制限とパフォーマンスの制約

Makeには無料プラン・有料プランを問わず、シナリオの実行回数や処理頻度に上限があります。

無料プランでは月1,000オペレーションまで、アクティブに動作できるシナリオも2つまでに制限されています。

また、有料プランでも「実行間隔は最短1分ごと」など細かな制約があり、リアルタイム性を重視する自動化には不向きな場合があります。

さらに、処理負荷の高いワークフローや大量データを扱う場合、オペレーションの消費が早く、結果的に上位プランへの移行が必要になるケースもあります。

そのため、長期的に使う場合は「どの程度の実行回数・頻度が必要か」を明確に見積もったうえで導入を検討することが重要です。

【注意点③】他ツールと比較し、対応アプリ数や難易度に差がある

Makeは高度な自動化と条件制御を実現できる一方で、「誰でも簡単に扱える」という点ではZapierなどの競合よりも難度が高いとされています。

Zapierがリスト形式でステップを順番に組み上げるのに対し、Makeはフローチャート式で自由に分岐を設計できる反面、シナリオ全体の構造を自分で把握し続ける必要があります。

また、連携できるアプリ数は約2,000と豊富ではあるものの、Zapier(約8,000種類)には及びません。

主要なSaaS製品やAIサービスはカバーされていますが、マイナーなアプリや国内特有のサービスとの連携には限界があり、WebhookやAPIモジュールでの代替設定が求められることもあります。

とはいえ、この柔軟性がMakeの強みでもあるため、「自由度を取るか、手軽さを取るか」が選定のポイントになります。

【注意点④】日本語対応・サポート体制の不足

Makeはチェコ発のグローバルサービスであり、日本市場におけるローカライズはまだ限定的です。

公式ドキュメント、チュートリアル、サポート窓口はいずれも英語が中心で、日本語での操作ガイドやヘルプ情報は限られています。

国内ユーザーコミュニティも徐々に増えつつあるものの、情報量はZapierなどに比べて少ないのが現状です。

そのため、導入初期にトラブルが発生した際は英語のフォーラムや海外の記事を参照する必要があり、対応に時間がかかるケースもあります。

とくに業務システムとして社内全体で利用する場合、日本語サポートがないことは運用リスクになり得るため、導入時はサポート体制も含めた検討が求められます。

これらの注意点を踏まえると、Makeは高い柔軟性と拡張性を持つ一方で、初心者にはやや学習コストが高いツールといえます。

英語UIや実行制限などのハードルはあるものの、それらを理解した上で使いこなせば、他の自動化ツールでは実現できないレベルの自由度と精度を発揮します。

使い方を習熟することで、Makeは“複雑な業務を自在に自動化できる最強のノーコードプラットフォーム”となるでしょう。

Makeの料金プラン

| Freeプラン 無料 | Coreプラン $9/月(年契約) $10/月(月契約) | Proプラン $16/月(年契約) $18/月(月契約) | Teamsプラン $29/月(年契約) $34/月(月契約) | |

|---|---|---|---|---|

| 付与されるクレジット数 | 1,000 | 10,000 拡張可能 | 10,000 拡張可能 | 10,000 拡張可能 |

| ノーコードでワークフロー構築 | ||||

| 連携できるアプリ数 | 2,000以上 | 2,000以上 | 2,000以上 | 2,000以上 |

| ワークフローの実行間隔 | 15分 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |

| make APIの利用 | ||||

| カスタム変数の利用 | ||||

| サポート窓口の利用 |

Makeでは、どのようなプランであっても、機能の制限はほとんどなく利用することができます。

ですが、無料プランで実運用することは「付与されるクレジット数」や「ワークフローの実行間隔」によって難しいため、実運用を行う上で有料プランの契約がほとんど必須となります。

Makeの使い方

サービス名で実際にサイトを作成・公開する(サービス内容に応じて変更)基本的な流れを解説します。

会員登録後に簡単なアンケートが表示されるため、回答を行います。

ここで回答した内容は、サービスの改善につながるため、適切に回答しましょう。

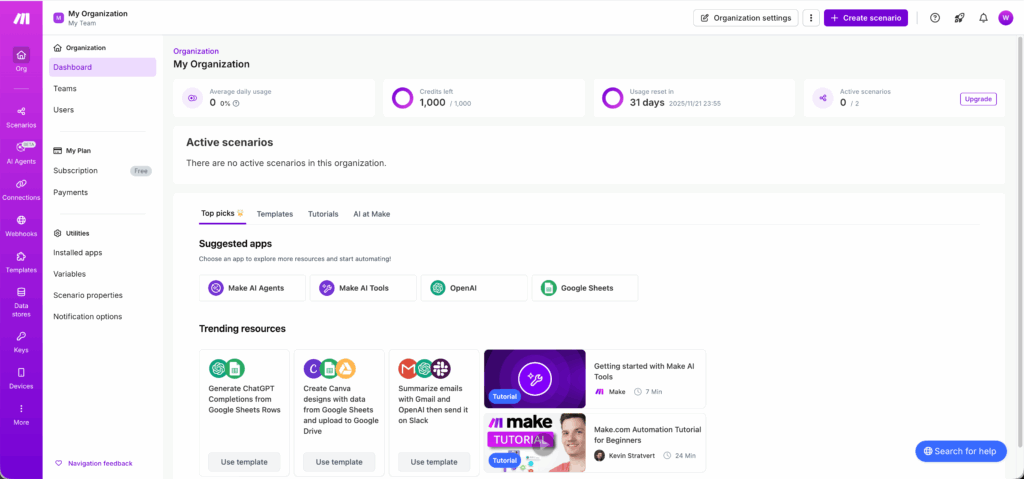

公式サイト上の「Create scenario」をクリックし、ワークフローを作成します。

テンプレートを用いて作成したいという場合は、画面左のメニューから「Template」をクリックして、最適なテンプレートを選択します。

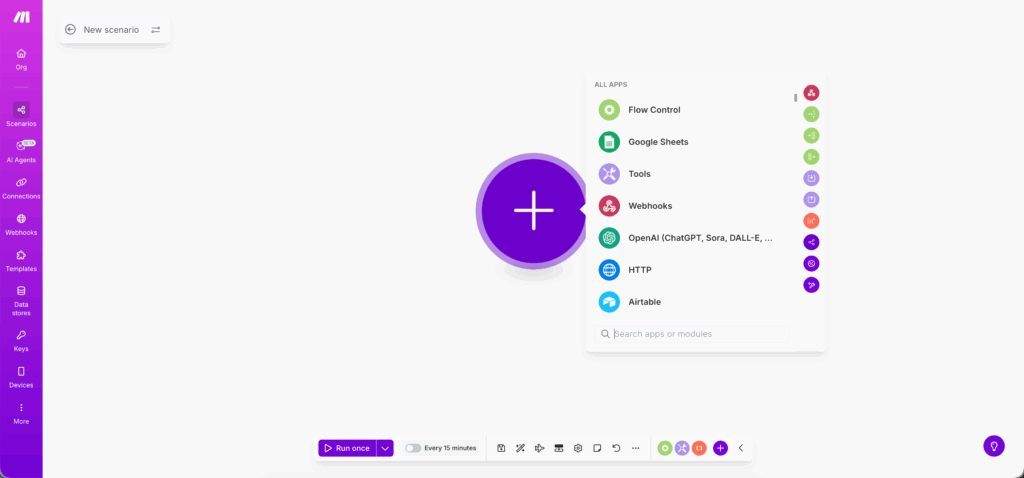

ワークフローを作成したら、画面上の「+(プラス)ボタン」をクリックし、それぞれの機能を連携させていきます。

構築作業は「ドラッグ&ドロップ」で簡単に行うことができますが、構築した「外部サービスとの連携」はAPIキーの入力などが求められるため、連携作業に多くの時間がかかる場合があります。

構築が完了したら動作テストを行い、公開することで業務効率化をすぐに始めることができます。

Makeは、「誰でも使える自動化プラットフォーム」として、ノーコード時代を代表するツールのひとつです。

コードを書くことなく複数のアプリやサービスを連携でき、日々の定型業務から大規模な業務プロセスまでを柔軟に自動化できます。

「面倒なルーチンワークを自動化し、より創造的な時間を増やしたい。」

そんな方にとって、Makeは最適かつ強力な選択肢となるでしょう。

Make(メイク)の解説は以上です。この情報がMakeへの理解を深める助けになれば幸いです。

弊社Walkersでは「最小限のコストでプロダクトを立ち上げたい」「アイデアをすぐに形にしたい」企業さまに、ノーコードツールを活用した開発支援サービスを提供しています。プロダクト開発・AI活用にお悩みがある方はお気軽にご相談下さい。

⇒ノーコードによる開発支援サービスの概要はこちら