Cursor 2.0とは「従来のCursorが「AI補完が使えるエディタ」から一歩進み、複数のAIエージェントにタスクを振り分けながらコードベース全体を動かすための開発プラットフォームとして再設計された新バージョン」です。2025年10月29日のリリースでは、最大8体のエージェントを並列実行できるマルチエージェント機能と新しいエージェント管理UI、高速なコード生成を実現する独自モデル「Composer」、エディタ内ブラウザーや強化されたコードレビュー、チーム向けコマンドの追加に加え、サンドボックス化ターミナルや監査ログなどエンタープライズレベルのセキュリティ機能が実装されました。

この記事では、すでに開発支援AIツール「Cursor(カーソル)」の基本を理解している方に向けて、バージョン2.0で追加・刷新された要素を中心に特徴や注意点を詳しくを解説します。Cursorの利用を考えている方はぜひ最後までご覧ください。

Walkersでは「AIを用いたシステム開発のノウハウがない」「最大限に効率よく開発を進めたい」企業さまに、事業を成功に導くAI駆動開発×補助金支援を行っています。⇒AI駆動開発×補助金支援サービスの概要はこちら

執筆者:山口 鳳汰

累計100万PV以上のAI・ノーコード専門メディアの編集長。

アプリ開発の電子書籍を3冊出版し、1冊はAmazonベストセラーを獲得。

その他、受託開発や教育など多数のノーコード事業に参画している。

運営会社:株式会社Walkers

AI・ノーコード専門の開発会社。

300件以上の開発/制作実績、200件以上の企業様を支援。

マーケティングやUI/UXと掛け合わせたサービス開発を得意としている。

執筆者:山口 鳳汰

累計100万PV以上のAI・ノーコード専門メディアの編集長。

アプリ開発の電子書籍を3冊出版し、1冊はAmazonベストセラーを獲得。

運営会社:株式会社Walkers

AI・ノーコード専門の開発会社。

これまでに300件以上の開発/制作実績、200件以上の企業様を支援。

Cursor(カーソル)とは?

Cursor(カーソル)とは「AIによるコード生成やエラー検証機能を備えた次世代のコードエディタ」です。

コードを書くたびにAIが内容を理解し、続きのコードを提案したり、誤りを自動修正したりと、エンジニアの作業をリアルタイムで支援します。

「このエラーを直して」「新しいログイン画面を作って」といった自然な言葉でも指示でき、AIが瞬時に対応。実装経験が少ない人のハードルを下げるだけでなく、経験豊富なエンジニアにとってもミスの削減や作業効率の向上につながります。

さらに、GPT-4やClaudeなど複数のAIモデルを自由に切り替えて使えるのも特徴で、用途や精度に応じて最適なAIを選択できます。

Cursorは、AIと共にコードを作る時代を象徴するツールとして、個人からチームまで幅広く注目を集めています。

Cursor 2.0とは?

従来のCursorは、VS Code互換の操作感にAI補完やチャットを組み込んだ「AIフレンドリーなエディタ」という立ち位置でした。

そんなCursorがバージョン2.0で明確になったのは、「AI主導で開発を回す」という方向性です。

- 開発者が目的や方針を指示し、エージェントがコード修正・リファクタリング・テストを自動で進める

- 複数エージェントを同時に走らせ、大規模な変更を並行して進行できる

- 企業チームが、安全性とルールを担保したうえでAIを組織的に活用できるようにする

「AIに提案させて終わり」ではなく、「AIに実務を任せる前提で、どう安全に・効率的に使うか」まで踏み込んだのがCursor 2.0の特徴です。

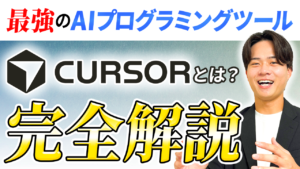

Cursor 2.0の4つの特徴

【特徴①】マルチエージェントと新エージェントインターフェース

バージョン2.0での大きなアップデート内容は「マルチエージェント」です。

エディタ左側に新しいエージェント用サイドバーが追加され、次のようなことができます。

- エージェントごとのタスク、進捗、Plan(計画)を一覧で確認

- 1つのプロンプトから最大8つのエージェントを並列実行

- 各エージェントは git worktree やリモートマシン上の独立したコピーで動作し、ファイル競合を回避

例えば、同じリポジトリに対して、以下のように同時に指示を行えるようになりました。

- A:型エラーとLinterエラーの解消

- B:テストコードの追加

- C:デザイン調整やUIの一貫性チェック

- D:API仕様変更に伴うエンドポイント修正

この開発者はマルチエージェント機能によって、エンジニアは「何をやるか」「どの提案を採用するか」に集中し、細かい修正作業はAIに任せるといった運用が非常に行いやすくなりました。

【特徴②】ComposerとPlanモードによる計画的なAIコーディング

バージョン2.0で導入された「Composer」は、Cursor独自のコード生成特化AI言語モデルです。

このモデルは、

- 同等クラスのモデルと比べて約4倍速いと公式が謳う低レイテンシモデル

- コードベース全体を読み解き、複数ステップの変更を前提とした動きに最適化

- 「コードを理解する → 計画を立てる → 必要な差分をまとめて提案する」という流れを想定

というような特徴を持っており、さらに2.0では、以下のようなPlanモードとの連携も強化されています。

- あるモデルで「どのファイルをどう変えるか」を計画として生成

- 別のモデル(Composerなど)で、その計画に沿って具体的な修正を実行

- バックグラウンドで複数のPlanを並行実行し、候補を比較して採用できる

これにより、大規模リファクタリングや、既存サービスへの機能追加など、「一撃で壊したくない変更」に対して、段階的かつ可視化されたAIの提案を受け取れる点が開発を進める上で非常に大きいポイントとなります。

【特徴③】ブラウザ統合、コードレビュー強化、チーム向けコマンドの実装

フロントエンド開発やチーム開発で効く機能も、2.0で明確に強化されています。

ブラウザー(GA)

- Agent用ブラウザーが正式版になり、エディタ内にページの埋め込み表示が可能に

- 要素をクリックしてDOM情報をエージェントに渡し、「このボタンをブランドカラーに」「このフォームのUXを改善して」といった自然言語の指示でコード修正を依頼できるように

コードレビューの強化

- エージェントが複数ファイルに行った変更を、まとめて一覧表示できるレビュー画面が用意され、差分確認がスムーズに

- 「どの変更がどの指示に基づくものか」が追いやすくなり、大きなコードの変更でも安心して採用・差し戻しを判断できるように

チーム向けコマンド

- Cursorダッシュボード上で、チーム共通のカスタムコマンドやルールを定義できるように

- 設定ファイルを各自のローカルに配布しなくても、チーム全体に自動適用できるように

- 「このプロジェクトではこのLintルール」「このレポではこのレビュー方針」といった、開発チーム独自のルールをAIにも反映させやすく

これらの新機能の実装により、「エンジニア個人が賢く使う」という段階から、「チームとして、全員が当たり前に使う」という段階へ進められるようになりました。

【特徴④】サンドボックス化ターミナルとEnterprise機能の充実

AIエージェントにコマンド実行まで任せる以上、安全性の管理が非常に重要となります。

バージョン2.0ではこの点もサポートされるようになりました。

サンドボックス化ターミナル(macOS GA)

- エージェントのコマンドは、macOSでは原則サンドボックス内で実行

- 許可リストにないコマンドは自動的にサンドボックス行きとなり、ワークスペースへの読み書きは可能だが、インターネットアクセスは遮断

- 誤操作や悪意あるコマンドから本番環境を守るための安全弁として機能

Enterprise向け機能

- 管理者がサンドボックスやGitアクセス、ネットワークアクセスのポリシーをチーム単位で設定可能

- Hooks(カスタムスクリプト)をWebダッシュボードから配布し、チーム全体に即時展開できる

- 監査ログで、ユーザーアクセスや設定変更、Team Ruleの編集履歴などを追跡

「AIにここまで任せて大丈夫か?」という企業側の懸念に対して、懸念を払拭できるような機能が今回のアップデートで追加されました。

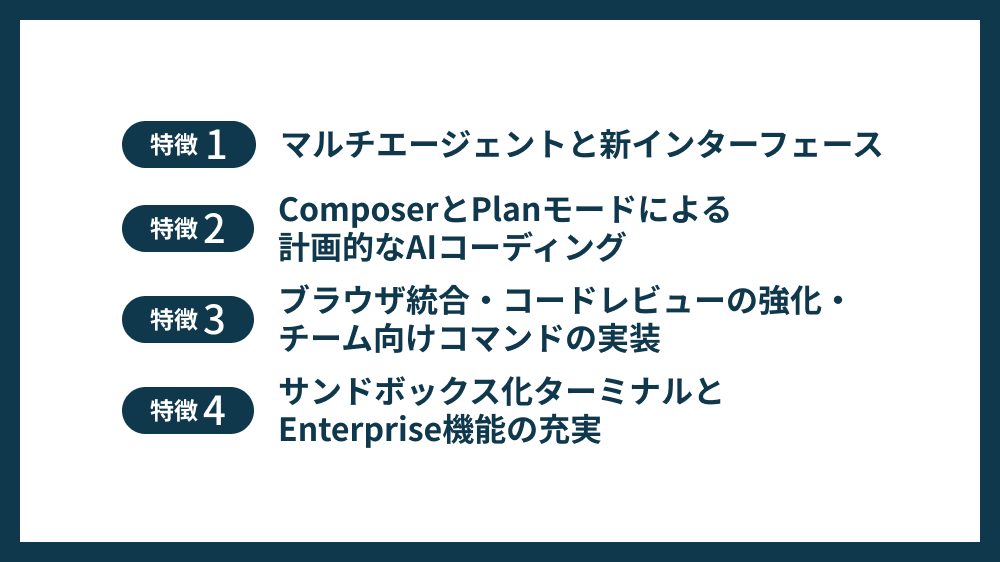

Cursor 2.0の4つの注意点

【注意点①】AI利用を前提とした設計による学習コスト

バージョン2.0は、明確に「エージェントを使いこなす人」を前提に設計されています。

そのため、SNS上では、

- エージェント、Plan、クラウドエージェント、マルチエージェントと、概念が一気に増えた

- 「とりあえず補完だけ使えればいい」というユーザーには、UIが重く感じられる

- 1.x時代からのユーザーの中には、「急に別のツールになったように感じる」

という声も出ています。

しっかり使いこなせば強力なツールとなりますが、「AIに仕事を割り振る前提で開発プロセスを組み替える」意識がないと、単に機能が複雑なIDEに見えてしまう点は注意が必要です。

【注意点②】機能整理と挙動変更への戸惑い

バージョン2.0では、エージェントが自動でコンテキストを集める方針に切り替わった結果、@Definitions や @Web など、手動で指定するUIが整理されています。

これにより、

- 細かく指定してコントロールしたいユーザーには「前の方が扱いやすかった」と感じられる

- これまでの運用フローが変わり、慣れるまで生産性が落ちるケースもある

- 一部ユーザーからは「痒いところに手が届かなくなった」というフィードバックも出ている

という状況があります。

自動化を優先した結果、「手動での微調整」がしづらくなった印象を持つ人もいる点は、事前に押さえておきたいところです。

【注意点③】料金とクレジット消費の設計がわかりにくい

バージョン2.0の機能自体は、新規ユーザーにも既存ユーザーにも等しく提供されますが、本格的に活用するには有料プラン契約を考える必要があります。

- Hobby(無料)は試用には十分だが、エージェント利用回数やモデル利用量に制限あり

- Pro以上でエージェント機能が実用レベルになり、Composerや高性能モデルも使いやすくなる

- 外部モデルやマルチエージェントを多用すると、クレジット消費が早く、実際のコストが直感的に把握しにくい

これにより、「月額いくら払えば、どのくらいAIに任せられるのか」が把握しづらく、企業での導入時には試算と運用ルール作りが必須になります。

特に、同じ作業をこなしたとしてもトークンの計算上、多少の金額の増減は発生してしまいます。具体的に1ヶ月あたり⚪︎⚪︎円と確定させたい場合には、Cursorの利用は不向きです。

【注意点④】クラウド前提・エンタープライズ寄りの方向性

Cloud Agents、ブラウザー統合、Hooksのクラウド配布、監査ログなど、多くの新機能はクラウド利用を前提としています。

- 完全オフラインや厳格なオンプレ環境とは相性がよくない

- 機密性の高いソースコードを外部サービスに送ることに対して、社内規定や法務チェックが必要

- Enterprise機能は充実している一方で、小規模チームや個人利用からすると「やや大企業寄り」に感じる場面もある

「プロダクトとしては正しい方向」ではあるものの、全ての現場にフィットするわけではない点は率直に認識しておくべきです。ですが、企業利用向けに新しく用意された機能もあるため、特徴の項目や公式サイトを確認しながら、契約するかどうかを判断しましょう。

AI開発支援ツールCorsor 2.0の解説は以上です。この情報がCorsor 2.0の理解を深める助けになれば幸いです。

Walkersでは成果が実証されたノウハウをもとに、事業を成功に導くためのAI駆動開発×補助金支援を行っています。新規事業・システム開発でお悩みがある方はお気軽にご相談下さい。