こんにちは。AI開発支援を行うWalkersです。

弊社では、AIを活用した新規事業支援やノーコード開発のサポートを行っていますが、「デザイン業務をもっと効率化したい」「プロトタイプやUI設計をAIで効率よく形にしたい」といったご相談を多くいただきます。

近年、AIによるデザイン支援ツールは急速に進化しており、テキストからUIを自動生成したり、ワイヤーフレームを瞬時に整えるなど、これまで時間のかかっていた制作工程を大幅に短縮できるようになりました。

特に、開発者や非デザイナーでも直感的に使えるツールや、コードを書かずにWebデザインを構築できるツールが増えたことで、チーム全体の制作スピードとクオリティの両立が現実的になっています。

一方で、AIデザインツールの種類は非常に多く、「どのツールを導入すれば自社の開発・デザインフローに合うのか分からない」という声も少なくありません。

そこで今回は、2025年最新の情報をもとに“本当に使える”デザイン制作向けAIツール6選を厳選して紹介します。

ここで紹介するツールを活用すれば、UIデザインやWebサイト制作、ワイヤーフレーム設計、広告バナー作成など、幅広いデザイン業務をよりスピーディかつ高品質に進めることができます。業務の生産性を高めたい方や、AIを活用してデザインクオリティを向上させたい方は、ぜひ参考にしてください。

Walkersでは「AIを用いたシステム開発のノウハウがない」「最大限に効率よく開発を進めたい」企業さまに、事業を成功に導くAI駆動開発×補助金支援を行っています。⇒AI駆動開発×補助金支援サービスの概要はこちら

デザイン制作で使えるおすすめのAIツール6選を一覧表で紹介!

| 対応領域 | 自動生成の種類 | 共同編集 | 商用利用 | 無料プラン | 難易度 | 特徴 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Napkin AI | 図解/スライド | テキスト→図解/構成案 | 初心者〜 | メモから瞬時に図解を生成 | |||

| v0 | UIデザイン/Web アプリ/モックアップ | テキスト→UI/HTML | 初心者〜 | プロンプトでWebアプリを自動構築 | |||

| Uizard | モックアップ/UI | 手書き/画像→UIデザイン | 初心者〜 | スクショやメモからUIを自動再現 | |||

| Figma AI | UI/プロトタイプ | テキスト→デザイン要素 | 中級者〜 | Figmaに統合されたAI機能 | |||

| Canva AI | グラフィック/SNS素材 | テキスト→画像・動画・文章 | 初心者〜 | 直感操作で素材を簡単作成 | |||

| Wireframe Designer | ワイヤーフレーム | テキスト→デザイン | 初心者〜 | Figmaのプラグインで、ワイヤーを自動生成 |

上表は「デザイン制作」に特化したAIツールの概要です。

それぞれのツールには得意分野や特徴があり、用途やスキルレベルによって最適な選択肢は異なります。

どのツールも、従来のデザインプロセスを大幅に効率化できるポテンシャルを持っていますが、自動生成・編集・共有などの機能には違いがあるため、導入目的を明確にして選ぶことが大切です。

以下で各ツールの詳細を紹介します。

① テキスト入力だけでUIを生成できる「Napkin AI(ナプキンエーアイ)」

【特徴】

Napkin AIは、テキストを入力すると要点を自動で抽出し、情報構造に合わせた図解やスライドを組み立ててくれるツールです。

箇条書きのメモや議事録の断片からでも、見出し・小見出し・図版の当て込みまでをAIが提案してくれるため、「内容はあるのに形にする時間がない」場面で特に威力を発揮します。

生成物はそのまま使える水準に整っており、色・レイアウト・アイコンなどのバランスも自動で最適化。後からテキストを差し替えると図解の構造まで自動で追従するため、編集時の“崩れ”が起きにくいのも実務的です。

具体的な使いどころは、企画書の骨子づくり、サービスのユーザーフロー図、比較表・メリデメ表、KPIツリー、ロードマップ、研修資料のダイジェスト化など。クラウドベースで動作するため、端末を選ばず、リンク共有でレビュー依頼や共同編集まで完結します。

また、初稿→ブラッシュアップの反復が速いのも強みです。プロンプトで「要素を3点に絞る」「導線を太字で強調」「配色は寒色系で落ち着いた印象に」などと伝えるだけで、AIが即座に複数案を出し分けます。これにより、従来は手作業で数時間かかった「構成の検証」「見え方の探索」が短時間で回せます。

【難易度】

初心者〜中級者向け

操作はとにかく直感的で、テキストを貼り付けて指示を添えるだけ。PowerPointやCanvaの基本操作に慣れている方であれば、学習なしでその日から運用できます。

UIはクリック中心で、項目の追加・入れ替え・階層化がドラッグ&ドロップで完結します。

一方で、「主語・目的・対象・結論」をはっきり書くほど生成品質が安定するため、プロンプトの粒度を整える意識はあると良いです。たとえば「営業の型を図解」よりも「新規開拓の電話→アポ→商談→見積→受注までを5段のフローで。ボトルネックと改善施策も並記。」といった細かなプロンプトの方が、最初から“使える生成物”がAIから返ってきます。

デザイン制作を日頃から行なっている方は、ブランドカラーや余白の取り方、注釈の置き方などをテンプレ化しておくと、毎回の調整をさらに短縮することができ、「バリエーション生成→良案の吸い上げ→統一ルールで微修正」という効率的な作業を行うことができます。

【料金プラン】

| 料金プラン | Freeプラン | Plusプラン | Proプラン | Enterpriseプラン |

|---|---|---|---|---|

| 月額(年契約) | 無料 | $9 | $22 | 要問い合わせ |

| 月額(月契約) | 無料 | $12 | $30 | 要問い合わせ |

無料プランはFreeプランでは、テキスト入力からの図解生成や簡単な編集機能が提供されていますが、スライド作成可能数やカラーオプションなどに制限があります。なので、まずはFreeプランで試し、本格的に利用する場合は、有料プランにアップグレードすると良いでしょう。

さらに詳しくNapkin AIについて知りたい方は、Napkin AI(ナプキン エーアイ)とは?特徴や料金、使い方まで徹底解説!をご覧ください。

② テキストからWebアプリを自動構築「v0(ブイゼロ)」

【特徴】

v0は、Vercelが提供するAIデザイン生成ツールで、プロンプト(指示文)を送るだけでUIデザインとフロントエンドのコードを自動生成できます。

デザイン・コーディング・画像生成を一体化して行えるため、これまで時間を要していたWeb制作の初期工程を大幅に短縮できます。

チャット画面で指示を入力すると、右側のプレビューに即座に反映され、ボタン操作だけでコードのエクスポートや公開も可能です。生成スピードも非常に速く、数十秒で完成したコードを確認できます。

また、生成したデザインをそのままFigmaやGitHubと連携できるため、既存の開発フローにもスムーズに組み込めます。

シンプルで直感的なUIと高いデザイン品質を兼ね備えており、ノーコード開発からエンジニアリングまで幅広い層に利用されています。

【難易度】

初心者〜中級者向け

基本操作はチャットで指示を入力するだけなので、デザインやコーディングの経験が少ない方でもすぐに成果物を作成できます。英語UIではあるものの、短い指示文でも正確に理解して出力されるため、英語が苦手でも十分に使いこなせます。

コード出力の品質も高く、ReactやNext.jsに精通した開発者が使えば、プロトタイプから本番レベルの構成まで短時間で作り上げることができます。

【料金プラン】

| 料金プラン | Freeプラン | Premiumプラン | Teamプラン | Businessプラン | Enterpriseプラン |

|---|---|---|---|---|---|

| 月額 | 無料 | $20 | $30 | $100 | 要問い合わせ |

まずはFreeプランで生成品質や操作感を確認し、日常的に利用する段階でPremiumへ、チームでの制作やレビューを行う場合はTeamへのアップグレードが現実的です。

料金を検討する際は、月額料金だけでなく、付与クレジットの上限と追加購入の有無、チーム人数などを含めた“実質コスト”で比較すると安心です。

さらに詳しくv0について知りたい方は、v0(ブイゼロ)とは?特徴や料金、使い方まで徹底解説!をご覧ください。

③ スケッチからUIを生成するデザイン支援ツール「Uizard(ユィザード)」

【特徴】

Uizardは、プロンプトやスクリーンショット、手書きのワイヤーフレームを送信するだけで、AIがUIデザインを自動生成してくれる革新的なツールです。わずか数十秒で、ワイヤーフレームやモックアップを完成させることができ、UIデザインの初稿づくりを圧倒的にスピードアップできます。

Uizardの強みは、「修正・反復が前提のAI設計」にあります。生成されたデザインはそのまま編集可能で、要素単位で「ここを変えたい」とAIに伝えると即座に更新。AIは毎回「理想に近いか?」と問いかけてくれるため、納得いくまで何度でも調整できます。これにより、“AIに任せて終わり”ではなく、“AIと共同でデザインを磨き上げる”体験が実現します。

さらに、外部共有の柔軟さもUizardは際立っています。URL共有のほか、HTML/Miro/Notionなどへの埋め込みコード発行、画像やPDF出力、Pro以上ではReactやCSSコードの生成も可能。デザインから開発までをシームレスにつなげるハンドオフ機能により、実装フェーズへの橋渡しもスムーズです。

また、Uizardの新機能「Autodesigner 2.0」により、画面レイアウトの提案精度が大幅に向上し、ユーザーの入力意図を踏まえて、操作導線やビジュアルの整合性まで考慮したUIを出力できるため、非デザイナーでも“見栄えのする構成”を作れるようになりました。

【難易度】

初心者〜中級者向け

Uizardは、デザイン初心者でも扱いやすい操作設計がなされています。プロンプト入力やスクリーンショットのアップロードだけでデザインが生成され、Figmaのような複雑なUI操作を覚える必要はありません。ドラッグ&ドロップ中心の直感的な編集画面のため、デザイン経験がない人でも即日運用が可能です。

中級者にとっては、Autodesignerを軸にしたUI改善の自動提案機能や、React/CSSコードの生成による開発連携が大きな魅力です。既存のデザインを高速でブラッシュアップしたり、UIパターンの検証をAIに任せたりすることで、プロトタイピングの反復速度を大幅に向上できます。

チーム利用でも効果が高く、レビューや修正をAI経由でまとめることで、意図の伝達ロスが減少。実務における“初稿→修正→最終稿”のサイクルが極端に短くなり、UIデザイン業務の標準化に寄与します。

【料金プラン】

| 料金プラン | Freeプラン | Proプラン | Businessプラン | Enterpriseプラン |

|---|---|---|---|---|

| 月額(年契約) | 無料 | $12 | – | 要問い合わせ |

| 月額(月契約) | 無料 | $19 | $39 | 要問い合わせ |

まずはFreeプランで生成品質と操作性を確認し、自社のワークフローに適合するか検証するのがおすすめです。日常的にAI生成を行う場合や、社外共有・コードハンドオフを必要とする場合はProが最もバランスの取れた選択肢です。複数プロジェクトの並行運用や、部門単位の設計レビューを効率化したい場合はBusinessが現実的な基準点になります。

エンタープライズ導入を検討する場合は、管理権限やテンプレート配布、監査ログなどの運用要件を含めて検討することで、長期的なデザイン基盤を構築できます。

さらに詳しくUizardについて知りたい方は、Uizard(ウィザード)とは?特徴や料金、使い方まで徹底解説!をご覧ください。

④ デザイン作業をAIがアシスト「Figma AI(フィグマ エーアイ)」

【特徴】

Figma AIは、デザインツール「Figma」に統合されたAIアシスタント機能で、テキスト入力だけでUIデザインなどを自動生成できるのが特徴です。ボタン配置、レイアウト設計、配色提案などをAIが自動で行い、従来の「ゼロから手動で作る」作業を大幅に削減します。

また、AIがプロトタイプ(試作インターフェース)まで自動生成するため、構想段階からクリック可能な画面を即座に確認できる点も強力です。わずか1クリックでプロトタイプを構築できるため、レビューや仕様共有のスピードが劇的に上がります。

さらに、Figma AIはテキスト命令によるデザイン生成だけでなく、日常的な「雑務の自動化」にも対応しています。

たとえばレイヤーの命名、コンポーネントの差し替え、テキスト内容の整列などをAIが瞬時に行い、デザイナーがクリエイティブな思考に集中できる環境を整えます。

これらの機能により、Figma AIは「構想を形にするまでのリードタイムを最短化」し、デザイナーの手を煩わせる反復作業をAIが肩代わりする存在として注目を集めています。

【難易度】

中級者〜上級者向け

Figma AIはFigmaユーザーを前提とした機能であり、ある程度UI/UXの基礎知識を持つユーザーに最も適しています。

Figmaの操作経験があれば、自然言語による指示やワンクリック生成を活用して、素早くに高品質なデザインを作り上げることができます。

一方で、全くの初心者がいきなりFigma AIを扱う場合、レイヤー構造やオートレイアウト、プロトタイプ設定といったFigma特有の概念に最初は戸惑う可能性があります。AIの補助を最大限に生かすには、基本的なFigma操作を理解した上で活用するのが理想です。

チーム利用の観点では、Figma AIは共同編集・リアルタイムレビューとの相性が非常に高く、「デザインレビュー→AI修正→再共有」の流れを1つのワークスペース内で完結させられる点に強みがあります。特に、プロトタイプやUI案を素早く複数提示したいデザインリードや、フィードバックを反映するスピードを上げたいマネージャー層におすすめです。

【料金プラン】

Figma AIは、2025年11月3日現在、無料で利用することが可能です。

さらに詳しくFigma AIについて知りたい方は、Figma AIとは?特徴やできること、料金や始め方まで解説!をご覧ください。

⑤ デザイン素材の自動生成・編集が可能な「Canva AI(キャンバ エーアイ)」

【特徴】

Canva AIは、グラフィックデザインツール「Canva」に統合されたAI生成機能で、画像・動画・テキスト・翻訳など複数の生成タスクをワンクリックで完結できる点が最大の特徴です。Canvaの豊富なテンプレートにAIを組み合わせることで、バナー、広告、SNS投稿、プレゼン資料まで、誰でも短時間で高品質なデザインを作ることができます。

特に注目されているのは、AIが自動で構図や配色を最適化してくれる“Magic Design”機能です。

たとえば「春のセール用Instagram投稿を作りたい」と入力するだけで、複数の完成形デザインを提案し、テキストや写真を差し替えるだけでそのまま使える状態に仕上げます。

さらに、画像生成の「Text to Image」機能、動画生成の「Magic Media」、文章生成の「Magic Write」、翻訳の「AI自動翻訳」など、あらゆる生成AIがCanvaの中で完結しており、これにより外部ツールを跨がず、すべてをCanva上で完結できるというワークフローが実現します。

Canva AIを使用することで、SNS運用やマーケティング業務など、日常的に多くのデザインを作る現場において時間と手間を大幅に削減することができます。

【難易度】

初心者〜上級者

Canva AIは、デザイン初心者に最適化されたUIを持ち、AI機能もすべてクリック操作で完結するため、専門知識が一切不要です。プロンプト入力もシンプルで、「生成するテーマを入力→スタイルを選択→出力形式を決定」という3ステップで完成します。

中級者以上にとっては、AI生成を起点にブランドトーンを統一したり、SNSや広告素材をテンプレート化して一括生成するなど、効率的なブランド運用にも活用できます。社内デザイナーが「テンプレートを整備し、メンバーがAIで量産する」といった運用も容易です。

また、Canva AIは他ツール連携にも強く、Notion・HubSpot・Google Drive・Slackなどと接続可能なため、チーム全体のワークフローに自然に組み込める点で、非デザイナー主体の業務現場でも導入しやすい設計となっています。

【料金プラン】

| 料金プラン | Freeプラン | Proプラン | Businessプラン | Enterpriseプラン |

|---|---|---|---|---|

| 月額(年契約) | 無料 | ¥8,300 | ¥18,000 | $96 |

| 月額(月契約) | 無料 | ¥1,180 | ¥1,800 | $120 |

まずはFreeプランで生成品質と操作性を試し、デザインワークにAIをどの程度組み込めるかを確認するのがおすすめです。SNS・広告運用など週単位での量産がある場合はProプランのような上位プランの契約が最適です。

さらに詳しくCanva AIについて知りたい方は、【2024年最新】Canva AIとは?使い方まで徹底解説!をご覧ください。

⑥ ワイヤーフレームを自動生成する設計特化ツール「Wireframe Designer(ワイヤーフレーム デザイナー)」

【特徴】

Wireframe Designerは、Figma上で動作するAIプラグインで、テキストによる指示だけでワイヤーフレームを自動生成できるツールです。たとえば「飲食店予約アプリのホーム画面を作って」と入力するだけで、AIが画面構成やレイアウトを自動提案してくれます。

モバイル・デスクトップのどちらにも対応しており、構成の叩き台から実案件の初稿まで幅広く活用可能です。数十秒で骨格デザインが完成するため、ミーティング中にその場でUI案を出すといったスピーディな使い方もできます。

出力結果はFigmaの標準コンポーネントとして生成されるため、編集やカスタマイズも容易です。

配置・余白・階層構造が自動で整えられるため、デザイン経験が浅くても見た目のバランスが崩れにくいのが特長です。AIが生成した構成をもとに、デザイナーが微調整を加えて完成度を高めるという“協働型のデザインプロセス”を実現することができます。

また、生成速度と精度のバランスが非常に良く、ラフ段階のアイデア出しからUX検討、要件整理までを一気に進めることができます。

“考えるスピードでデザインを形にする”という新しい制作体験を提供している点で、多くのUIデザイナーに注目されています。

【難易度】

初心者〜中級者向け

Wireframe Designerは、UI/UX設計に不慣れな人でも扱いやすく、Figmaを使ったことがある方ならすぐに操作を理解できます。生成は英語入力が基本ですが、Google翻訳などを併用すれば問題なく指示を出せます。

初心者にとっては、「何をどう配置すればよいか」をAIが導いてくれる学習ツールとして非常に有効です。実際に生成された構成を見ながら、UIデザインの基本パターンを自然に学ぶことができます。

中級者以上のデザイナーにとっては、クライアント提案用の初期案を短時間で形にする補助ツールとして有用です。

たとえばミーティング前に複数のレイアウトをAIで出し、そこから最適案を詰めていくといった活用ができます。

作業効率化と発想支援を両立できるAIアシスタント的存在と言えるでしょう。

【料金プラン】

| 料金プラン | Freeプラン | Proプラン |

|---|---|---|

| 月額 | 無料 | $5 |

Wireframe Designerの料金体系は非常にシンプルで、「Free(無料)」と「Pro(月額5ドル)」の2プラン構成になっています。

無料プランでは、10回までのワイヤーフレーム生成が可能で、回数制限以外の基本機能はすべて利用できます。これにより、初めて導入する方でもAI生成の精度や操作性、チームのワークフローへの適合度を十分に検証できます。

一方、Proプランは月額5ドルで生成回数が無制限になり、商用利用や複数プロジェクトを並行して進める場面にも対応。コストを抑えながら、AIによるUI設計を日常業務に本格導入したい個人・チームに最適です。

全体として、Freeで手軽に試せるうえ、Proも個人のサブスクリプション感覚で導入できる価格設計となっており、“少額で大幅な時間短縮を実現できる”コストパフォーマンスの高いAIプラグインといえるでしょう。

さらに詳しくWireframe Designerについて知りたい方は、FigmaのAI機能「Wireframe Designer」とは?使い方まで徹底解説!をご覧ください。

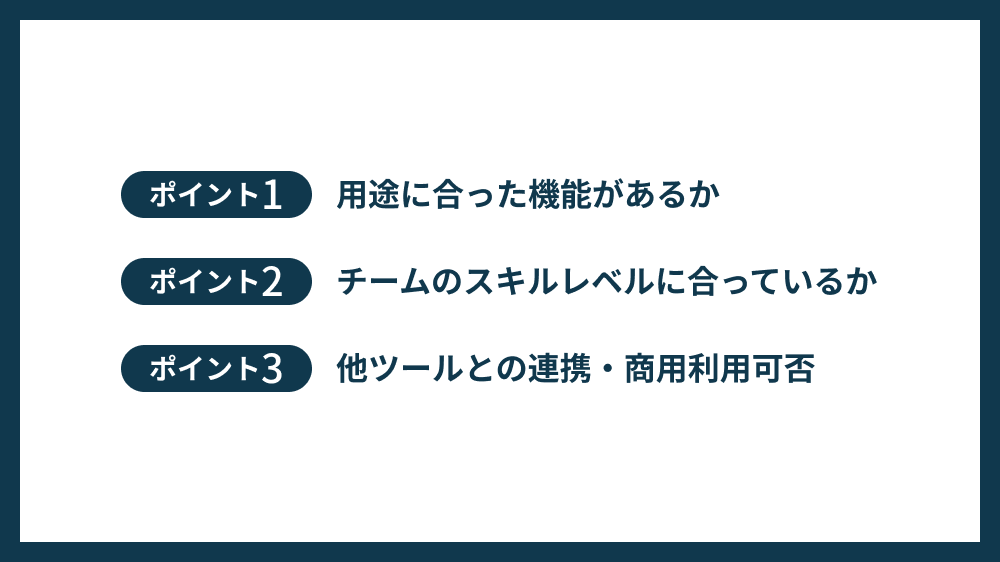

AIツールを選ぶ際の3つのポイント

AIデザインツールはここ数年で急速に進化し、その数も爆発的に増えています。

しかし、「導入したもののうまく使いこなせない」「チーム全体では活用が進まない」といった声も少なくありません。

見た目のトレンドやSNSでの話題性だけで判断してしまうと、実際の業務にマッチせず、かえって非効率になってしまうこともあります。

そこでここでは、導入前に押さえておくべき3つの重要な視点について、実務的な観点から詳しく解説します。

① 用途に合った機能があるか

AIデザインツールには、それぞれ明確な得意分野があります。

たとえば、Napkin AIやUizardのようにUI設計・ワイヤーフレーム生成を得意とするもの、Canva AIやFireflyのように広告やSNS向けビジュアル制作に特化したものなど、その方向性はツールによって大きく異なります。

まず、「何をAIに任せたいのか」を明確にすることが第一歩です。

たとえば、「UIの構成案を自動で出したい」「ラフデザインを整えたい」「画像やテキスト素材を生成したい」など、目的を具体的に絞り込むと、選ぶべきツールの方向性が見えてきます。

さらに、個人利用なのかチーム利用なのかも重要な判断軸です。

チームでの共同作業を前提とする場合は、リアルタイム編集機能やコメント機能の有無も確認しましょう。

また、既存ツールとの統合(例:FigmaやNotionとの連携)も視野に入れることで、導入後の定着率が大きく向上します。

② チームのスキルレベルに合っているか

AIツールは、操作のシンプルさから高度なカスタマイズ性まで、習熟度に応じて難易度が分かれます。

たとえば、Figma AIのように既存デザイン環境に統合できるツールは、デザイナーがすでに慣れているワークフローにスムーズに組み込めます。

一方で、UizardやCanva AIなどは、ノーコードで操作できるため、デザイン未経験者でも直感的に扱うことができ、マーケティングチームや営業部門でもすぐに成果物を作成できます。

導入前に確認しておきたいのは、以下の3点です。

学習コスト:どれだけ短期間で慣れられるか

操作の分かりやすさ:UIが直感的であるか

ITリテラシーとのバランス:チーム全体が実際に使いこなせるか

せっかく導入しても、専門的な知識が必要すぎるツールでは一部のメンバーしか触れず、運用が定着しません。

ツールは「全員が日常的に使えるかどうか」で評価するのがポイントです。

③ 他ツールとの連携・商用利用可否

実務でAIを使ううえで最も見落とされがちなポイントが、商用利用と著作権の扱いです。

生成した画像やUIデザインをそのまま広告やクライアント案件に使いたい場合、利用規約上の制限を確認しておかないと、後々トラブルにつながる可能性があります。

特に海外ツールでは、商用利用が限定的なケースも多いため、公式ドキュメントやFAQの確認は必須です。

また、他ツールとの連携性も業務効率に直結します。

Figma、Canva、Notion、Slackなど、すでにチームが使っているツールとスムーズに統合できるかをチェックしましょう。

デザイン案の生成だけでなく、共有・承認・実装までの流れがスムーズであるかが、導入の価値を左右します。

AIデザインツールは「単体で完結させるもの」ではなく、既存のワークフローを補完・拡張するものです。

プロジェクト全体の流れを踏まえ、「どの工程をAIに任せるか」「どこから人の判断を介在させるか」を整理して導入すると、最大限の効果を発揮できます。

この3つのポイントを意識して選定すれば、自社の業務フローやチーム体制に本当に合う“実用的なAIツール”を選ぶことができます。

結果として、デザインのクオリティとスピードの両立が可能になり、チーム全体の創造力を引き出す環境が整うでしょう。

デザイン制作に使えるおすすめAIツールの紹介は以上になります。

各ツールにはそれぞれ異なる強みがあり、用途やチーム構成によって最適な選択肢は変わります。

ぜひ自社の制作スタイルやワークフローに合ったツールを選び、日々のデザイン業務の効率化にお役立てください。

Walkersでは成果が実証されたノウハウをもとに、事業を成功に導くためのAI駆動開発×補助金支援を行っています。新規事業・システム開発でお悩みがある方はお気軽にご相談下さい。