Codexとは「ChatGPTの技術を基盤に開発された高度なAI開発支援ツール」です。日本語や英語で指示を出すだけでコードを生成し、テストやレビュー、リファクタリングまで自動で行うことができます。たとえば「新しいログイン画面を作って」「このエラーを直して」といった自然な言葉で伝えるだけで、AIが意図を理解してコードを生成。複雑なアルゴリズムの実装や最適化処理も数秒で完了します。これにより、プログラミング初心者はもちろん、経験豊富なエンジニアにとっても作業効率を大幅に高められる強力なツールとなっています。主な特徴は、自然言語からのコード生成、Python・JavaScript・TypeScriptなどの主要言語への対応、VS CodeやCursorなどのIDEとの連携、そしてAIによる継続的な学習と改善です。開発者はクラウド上やローカル環境でCodexを動かし、既存のリポジトリを読み込んでタスクを自動実行させることも可能です。現在、CodexはChatGPTの有料プランに含まれており、個人の開発者からチーム、企業まで幅広く利用されています。単なるコード補完ツールにとどまらず、開発プロセス全体をAIと協働できるという点がCodexの最大の魅力です。

この記事では、OpenAIの開発支援AIツール「Codex(コーデックス)」について詳しく解説します。Codexの特徴や料金プラン、具体的な使い方まで網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。

Walkersでは「AIを用いたシステム開発のノウハウがない」「最大限に効率よく開発を進めたい」企業さまに、事業を成功に導くAI駆動開発×補助金支援を行っています。⇒AI駆動開発×補助金支援サービスの概要はこちら

執筆者:山口 鳳汰

累計100万PV以上のAI・ノーコード専門メディアの編集長。

アプリ開発の電子書籍を3冊出版し、1冊はAmazonベストセラーを獲得。

その他、受託開発や教育など多数のノーコード事業に参画している。

運営会社:株式会社Walkers

AI・ノーコード専門の開発会社。

300件以上の開発/制作実績、200件以上の企業様を支援。

マーケティングやUI/UXと掛け合わせたサービス開発を得意としている。

執筆者:山口 鳳汰

累計100万PV以上のAI・ノーコード専門メディアの編集長。

アプリ開発の電子書籍を3冊出版し、1冊はAmazonベストセラーを獲得。

運営会社:株式会社Walkers

AI・ノーコード専門の開発会社。

これまでに300件以上の開発/制作実績、200件以上の企業様を支援。

Codex(コーデックス)とは?

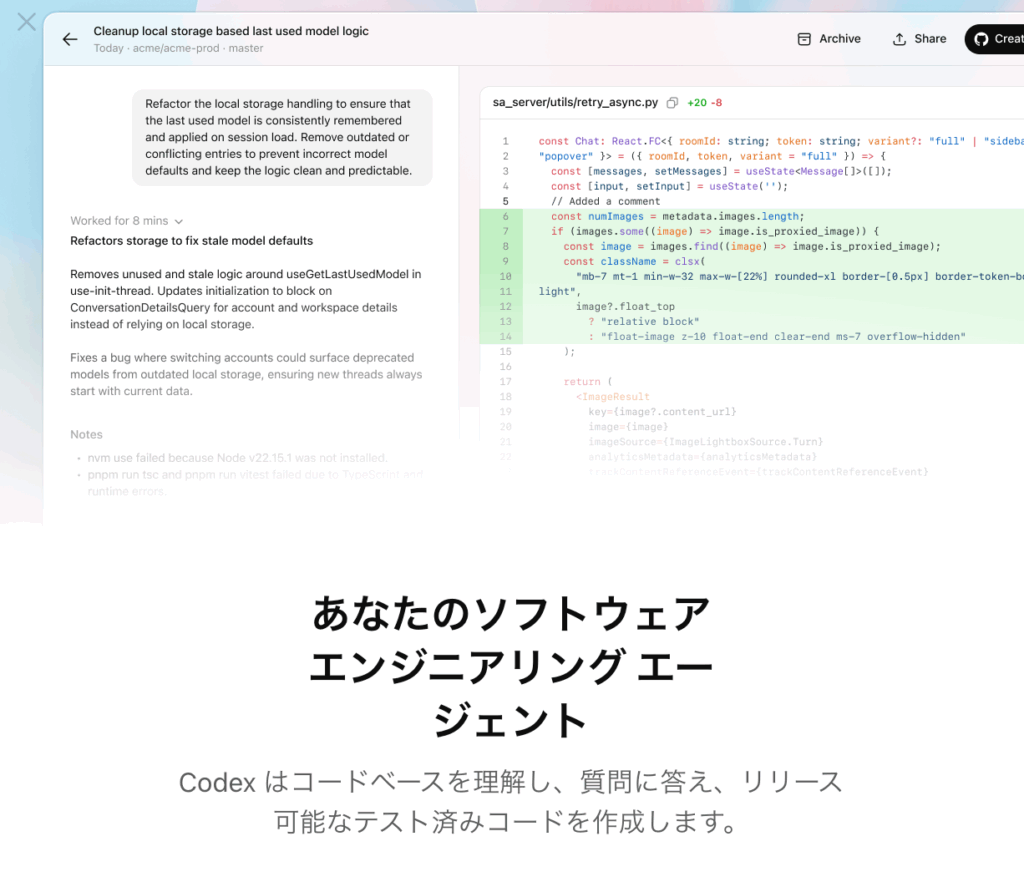

Codex(コーデックス)とは「OpenAIが提供するWeb上や専用のIDE拡張機能、CLIツールを通じて利用できるAI開発ツール」です。

日本語や英語といった自然言語で仕様や要件を伝えるだけで、コードの作成、バグ修正、テスト実行、ドキュメント整備の提案といったタスクをまとめて任せることができます。

2025年以降、研究プレビューを経て、ChatGPT Plus / Pro / Business / Edu / Enterpriseプランのユーザーに順次提供が進み、日本では2025年10月からWebブラウザやVS CodeなどのIDEといった多様な環境でシームレスに利用できるようになりました。

GitHub Copilotのような「入力中のコードの補完ツール」とは異なり、Codexはコード全体を読み込み、自律的にタスクを遂行するエージェントとして、開発フローそのものに入り込む点が大きな特徴です。

Codexの4つの特徴

【特徴①】自然言語からのコード生成

Codexの中核となる強みは、「やりたいこと」を文章で伝えるだけで、具体的なコードとして返してくれる点です。

日本語や英語で仕様や要件を書き込むと、その内容を理解し、フレームワークや構成ファイルも含めて一式を自動生成します。

例えば「新しいログイン画面をReactで作って。メールアドレスとパスワード、バリデーションとエラーメッセージも入れて」と指示するだけで、コンポーネント構造、スタイル、バリデーションロジックまで揃ったコードが出力されます。

さらに、既存の設計書やコメント、API仕様などを一緒に読み込ませることで、それらに沿ったテストコードや改善案も提案できるため、「要件定義から実装・テストのたたき台づくり」までを一気に短縮できるのがポイントです。

これにより、エンジニアはゼロからコードを書くのではなく、生成されたコードを確認・調整する工程に集中できるようになります。

【特徴②】どのような言語にも対応

Codexは特定の言語に閉じたツールではなく、様々な開発現場でよく使われる主要言語を幅広くカバーしています。

Python、JavaScript、TypeScript、Java、C++、Go、Rubyといったバックエンド・フロントエンド双方の言語はもちろん、SQLクエリの自動生成、HTML/CSSによるマークアップ、API連携用のコードスニペットなども自然言語から生成できます。

例えば「この処理をNode.jsからGoに書き換えて」「この生SQLを安全なORMクエリに変換して」といった「言語間の橋渡し」も指示ベースで対応できるため、異なる技術スタックが混在するプロジェクトでも活用しやすい点に特徴があります。

また、既存コードを解析してそのプロジェクトで使われている書き方や命名ルールに近づけることも可能なため、単に「動くコード」を出すだけでなく、「チームのスタイルになじんだコード」を提案できる点も実務的なメリット・特徴と言えます。

【特徴③】IDEやツールとの連携

CodeXは単独のチャットツールとして使うだけでなく、日常の開発環境に深く統合してこそ真価を発揮します。

VS Code向けの拡張機能を導入すれば、エディタのサイドバーやインラインから直接Codexを呼び出し、その場で質問やコード生成、バグ修正を依頼することができます。

ターミナル用のCLIツールを利用すれば、既存のシェル操作の延長で「このディレクトリのコードを読んで改善案を出して」「テストが落ちている原因を教えて」といった指示も可能です。

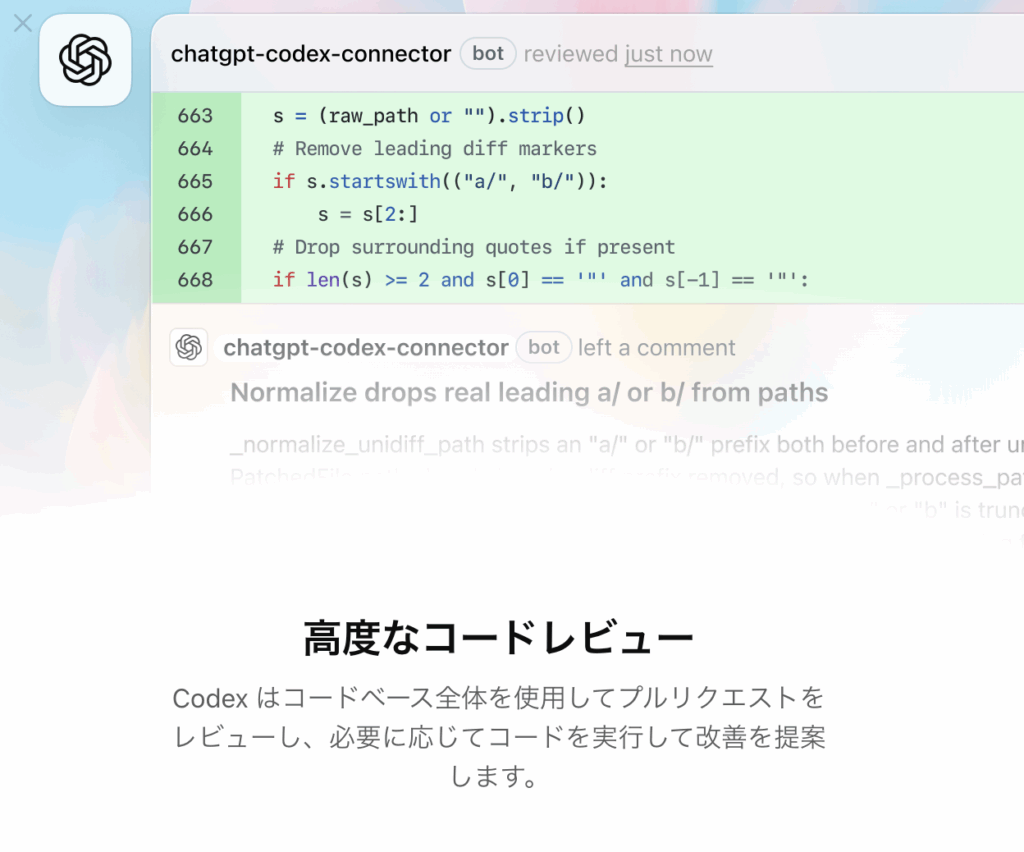

さらにGitHubリポジトリと連携することで、特定ブランチの差分レビューやPull Request向けコメント案の自動生成、Slack連携による通知・指示など、開発チームのコミュニケーションツールとも組み合わせて運用できます。

これにより、「ブラウザでAIに聞いて、結果をコピペして…」というツール間の行き来を減らし、今開発現場でまさに使用しているIDEやGitフローの中に自然にAIアシスタントを組み込める点が大きな魅力です。

【特徴④】高度な学習・推論能力

Codexは、OpenAIの高度なAI言語モデルをベースにしており、単純なコード補完ツールではなく「状況を踏まえて判断するエンジニア寄りのアシスタント」として使用することができます。

長めのコンテキストを扱えるため、ファイル単位ではなくプロジェクト全体の構造や依存関係を踏まえた提案ができ、関数単体ではなく「この機能を安全に変更するにはどこまで影響が出るか」といった観点でコードを読ませることも可能です。

ユーザーが出力に対して修正を加えたり、「この書き方は避けたい」といったフィードバックを繰り返すことで、そのプロジェクト内で好ましいスタイルや方針を学習的に反映しやすくなり、徐々にチームに合った提案を返すようになります。

また、単にコードを生成するだけでなく、「なぜこの実装なのか」「別案とのトレードオフは何か」といった解説も返せるため、コードレビューや若手エンジニアの育成用途にも活用しやすいです。

テストコードの生成や、失敗したテスト結果をもとに自動で修正案を提示するなど、「書く→試す→直す」というサイクルをAI側で回せることが、従来のコード補完ツールとの大きな違いと言えます。

Codexの料金プラン

| Plusプラン $20/月(月契約) | Proプラン $200/月(月契約) | Businessプラン $25/月(年契約) $30/月(月契約) | Enterprise / Eduプラン 要問い合わせ | |

|---|---|---|---|---|

| 主な利用対象 | 個人開発者(週に数回利用) | 個人開発者(毎日利用) | 小~中規模でのチーム開発 | 大規模なチーム開発 |

| 利用制限 メッセージ単位で計算 | 45~225メッセージ/5h | 300~1,500メッセージ/5h | 45~225メッセージ/5h | 45~225メッセージ/5h |

| 利用制限 タスクで計算 | 10~60件/週 | 50~400件/週 | 10~60件/週 | 10~60件/週 |

| 優先利用(クラウド利用時) | ||||

| クレジットの追加購入 | ||||

| クレジット共有 |

Codexは、現在ChatGPTの有料プランに含まれる機能です。

Plus・Pro・Business・Edu・EnterpriseといったChatGPTの各プランに共通して搭載されており、Web、CLI、VS CodeなどのIDE拡張などの形態で利用することができます。

プランによって費用の変動がありますが、

リポジトリの読み込み、コード生成や編集、テスト実行、コードレビュー提案、クラウド上でのタスク実行など、基本機能はどのプランでも共通して行うことができます。

プランごとに違いが出るのは、「どれだけ使えるか」「どれだけ速く処理できるか」といった利用制限や処理の優先度といった運用面です。

利用制限については、クレジットを追加購入することによって回避することが可能です。

そのため、最初から上位プランを選ぶ必要はなく、まずはPlusやProで自分の開発スタイルに合うか試し、必要に応じて上位プランへステップアップするのがおすすめです。

また、APIの知識がある方には、従量課金制である「APIキーの利用」という課金方法もおすすめです。

従量課金制を利用することにより、利用制限を一切気にすることなくCodexを利用することができます。

ですが、Codexの利用量によっては請求金額が高額となる可能性があるため、注意が必要です。

Codexの使い方

Codexは、ターミナル(CLI)やVS Code(IDE)など様々な環境で利用することができます。

この記事では、VS CodeにてCodexを利用する方法を解説します。

まずは、公式サイトの「今すぐはじめる」というボタンをクリックします。

するとCodexを利用することができる作業環境一覧が表示されるため、ここから使用したい環境を選択します。

この記事では前述のとおり、VS Codeを選択します。

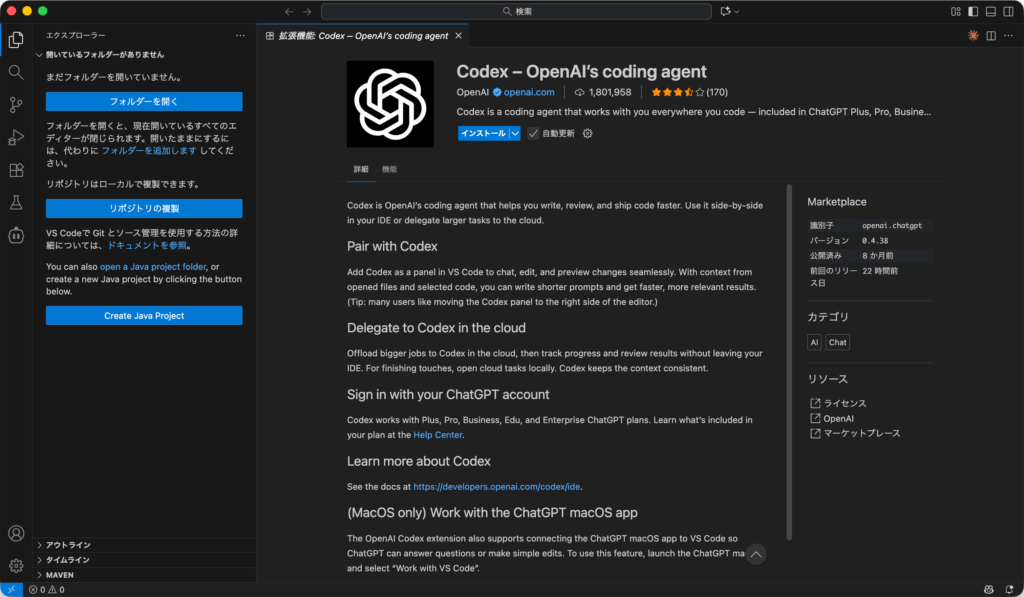

ステップ2にて「VS Code」を選択すると、自動的にVS Codeが起動して拡張機能のインストールページに移動します。

「Codex」と記載のある拡張機能であることを確認したら「インストール」をクリックして、自身のVS CodeにCodexの拡張機能をインストールします。

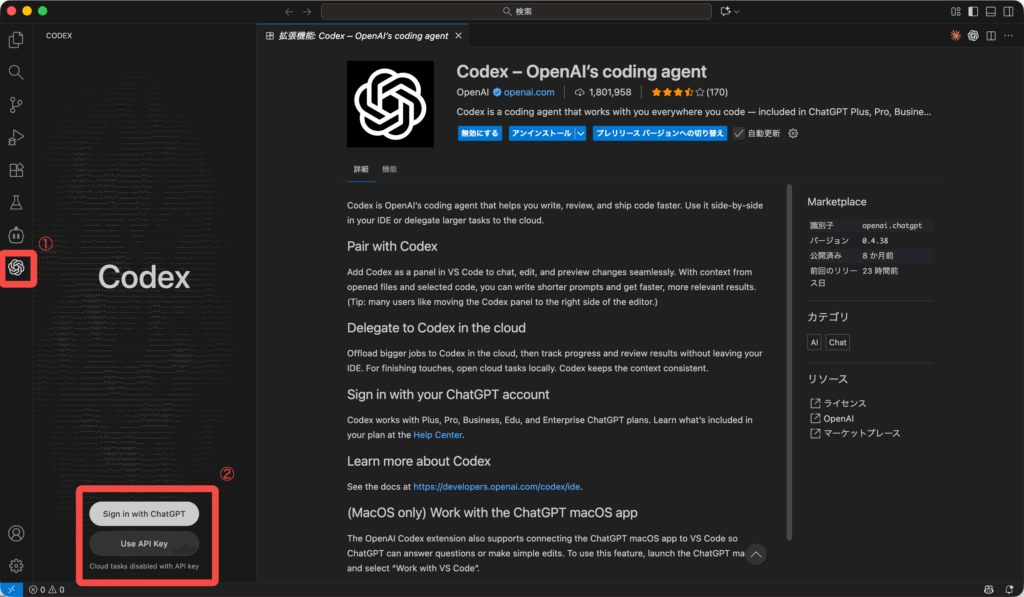

拡張機能のインストールが完了すると、画面左のメニューバーに「ChatGPTアイコン」が表示されます。

ChatGPTアイコンをクリックし、ChatGPTへログインするか、APIキーの登録を行いましょう。

ChatGPTへのログインまたはAPIキーの設定を終えれば、利用設定は完了です。

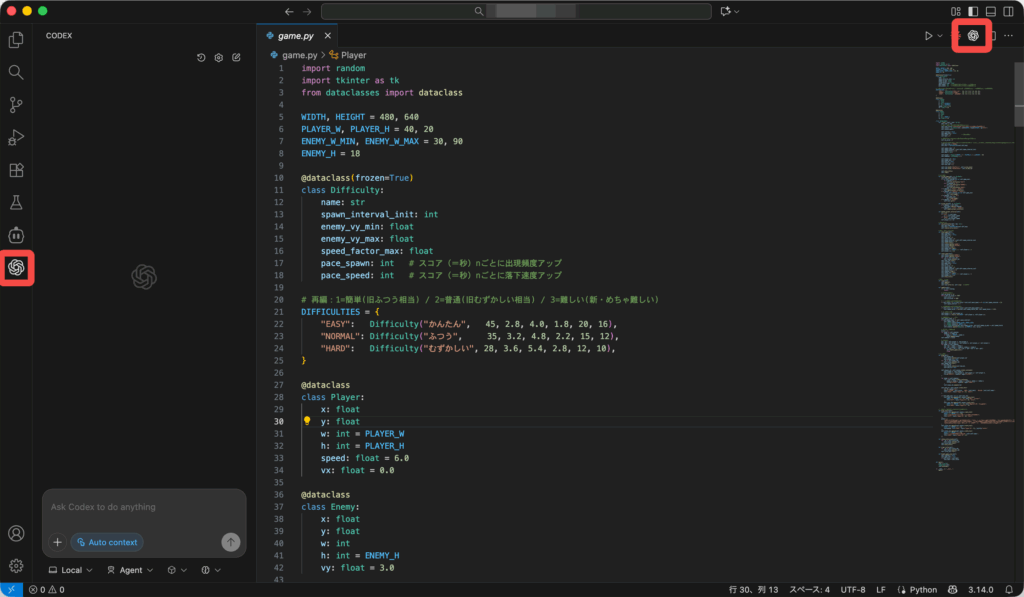

VS Codeにてプロジェクトフォルダを開き、画面右上または画面左中央にある「ChatGPTアイコン」をクリックするとCodexを起動できます。

表示されたチャット画面に日本語や英語で指示を出し、開発を効率的に進めましょう。

OpenAIの開発支援AIツールCodexの解説は以上です。この情報がCodexの理解を深める助けになれば幸いです。

Walkersでは成果が実証されたノウハウをもとに、事業を成功に導くためのAI駆動開発×補助金支援を行っています。新規事業・システム開発でお悩みがある方はお気軽にご相談下さい。