京都大学 環境安全保健機構環境管理部門は、大学の研究・教育の基盤を支える重要な組織として、実験廃液の適正管理をはじめとする環境管理を担当しています。

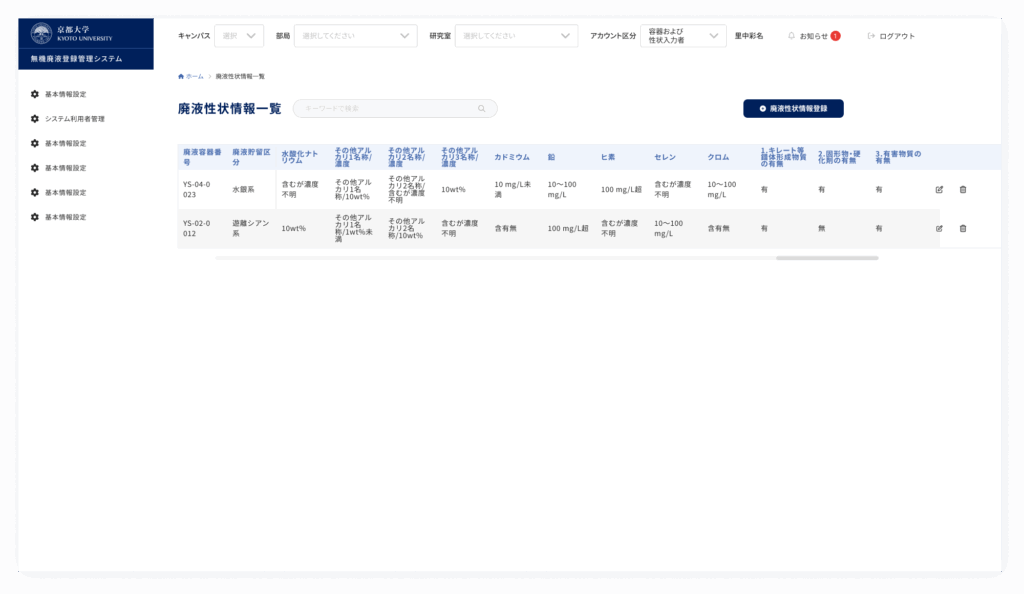

今回、京都大学では研究室・キャンパス担当者・環境管理部門が連携し、無機廃液処理を一元的に管理できる無機廃液登録管理システム「KULALIS(クラリス)」を、ノーコードで新たに開発・導入しました。

運用スタートから2ヶ月が経った今、システム開発プロジェクトで中心的な役割を担った、京都大学 環境安全保健機構環境管理部門 矢野順也准教授に、導入の経緯や成果についてお話を伺いました。

柔軟性と低コストが決め手に。ノーコードでシステム開発を選んだ理由

―無機廃液登録管理システムの開発に至った背景をお聞かせください。

矢野:京都大学では1970年代から排出者責任と原点処理という考え方を重視し、実験廃液は学内の処理施設で処理してきました。

しかし施設の老朽化や安全面の問題から外部委託を進め、すでに有機廃液は外部委託しています。今年度より無機廃液の外部委託への移行が決まったのですが、無機廃液は有機廃液と異なり分解できるわけではないので、環境中に残り続ける性質があり、適正処理されているかより慎重に見極める必要があります。

外部委託するにあたっては、研究室からの情報を取りまとめ、各キャンパスの担当者や外部委託処理業者と連携しなければいけません。また学外に廃棄物を出すとなると、これまでとは異なる法律も関わってきますし、処理業者の許可の確認なども必要です。そのため、学内の廃液処理管理全体をしっかり把握できるシステムが必要でした。

― Walkersに依頼をする前は、どのような課題をお持ちだったのでしょうか?

矢野:当初はGoogleフォームなどでの運用を検討していましたが、データ件数の上限や権限管理ができないなど、機能面の制約が多く、実運用には適しませんでした。

廃液管理システムは、約200の研究室、700人ほどの利用を想定しており、年間の処理件数は400件に上ります。また、研究室・キャンパス担当者・環境管理部門で必要な情報が異なるため、適切なアクセス権の設定も必要でした。

― Walkersにご依頼いただいた決め手は何ですか?

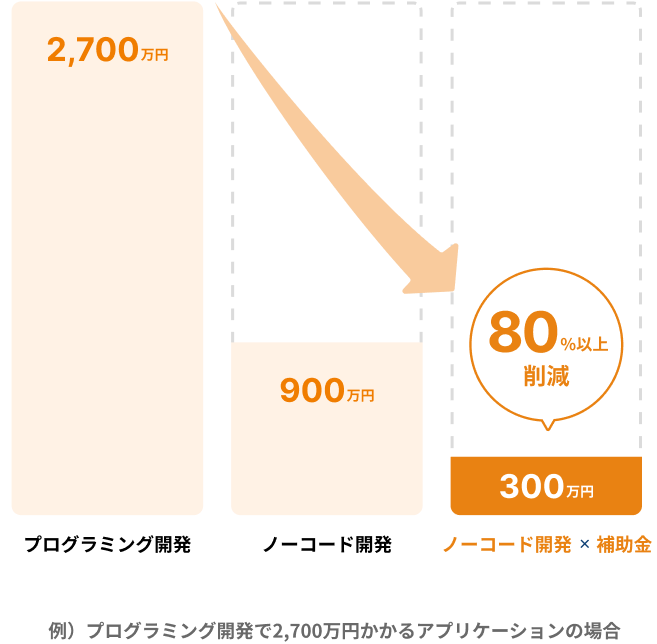

矢野:コスト面です。私の上司が費用をおさえるために、ノーコード開発をできる会社をインターネット上で探していて、Walkersさんを見つけました。Walkersさんを含めて、ノーコード開発が2社、従来の開発手法2社の計4社に見積もりをお願いし、比較・検討して依頼を決めました。

―最初の段階でのヒアリングや提案内容で、特に印象に残っている部分はありますか?

矢野:カスタマイズ性です。正直なところ、ノーコードで何ができて何ができないのかあまり詳しく分かっていなかったのですが、実際にお話を聞いてみると、柔軟にカスタマイズができそうだという印象でした。なんとなくノーコードは制約が多いと思っていたので、驚きました。

システムを導入して運用していくなかで、研究室からもさまざまな要望が出てくると考えていましたし、研究室の廃液貯留から処理までの手順が変更になる可能性もあります。一度納品したシステムを改善・改修できないと困るので、柔軟に仕様変更できる点は、非常に心強いと感じました。

週1回のミーティングがカギ。徹底したすり合わせで利便性の高いシステムが完成

― 具体的にどのようなシステムを希望されていたのか教えてください。

矢野:無機廃液の外部委託に向けた管理システムの開発を依頼しました。研究室が廃液処理の申し込みをしてから、最終的に外部業者への引き渡しまでの一連のフローを管理できるシステムです。大学内で使用するシステムのため、「デザインはシンプルでも良いので、コストを抑えつつ必要な機能を搭載してください」とお願いしました。

―完成したシステムへの率直な感想をお願いします。

矢野:予算内で、必要な機能を備えたシステムを開発いただけて助かりました。研究室側にとっても管理する側にとっても、できるだけ全ての作業をシステムで管理できるのが一番です。

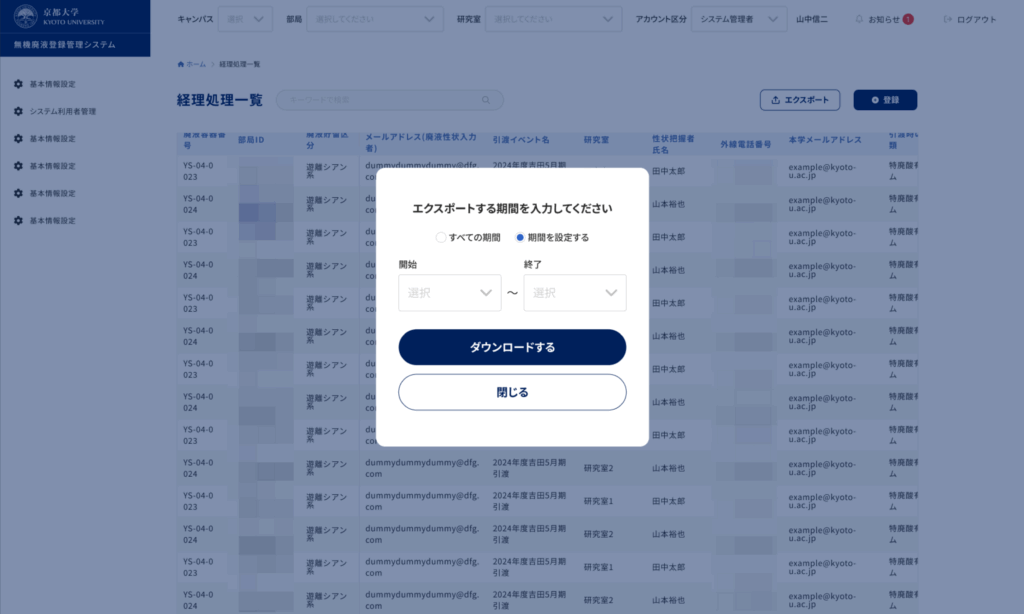

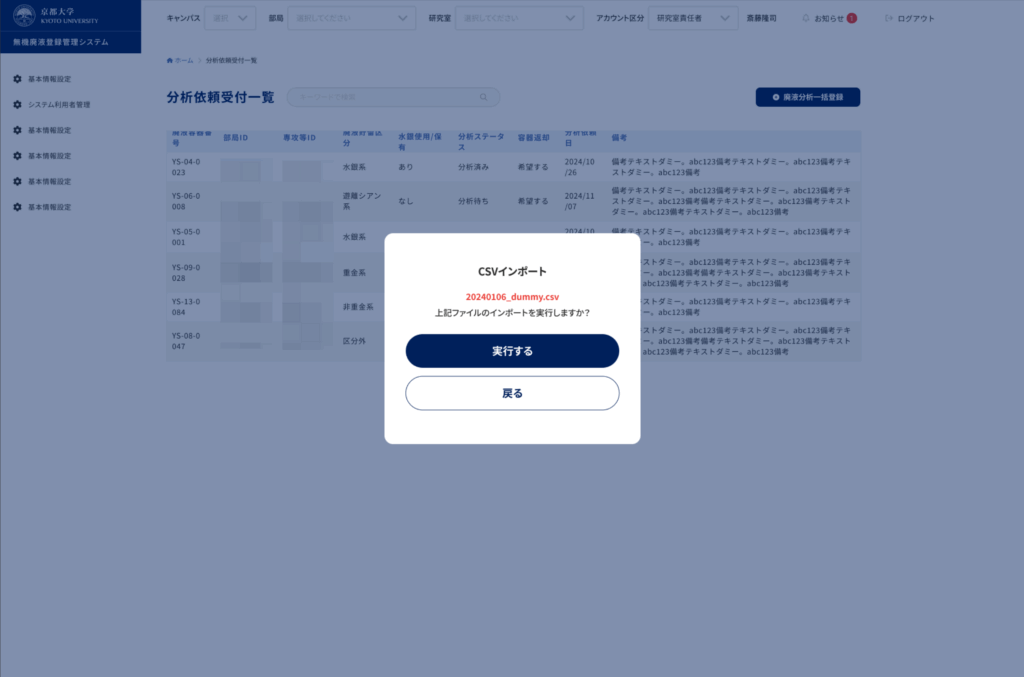

廃液情報の一括エクスポート機能や分析結果の一括インポート機能があることで 、日々の申請作業がスムーズになり、業務負担の軽減につながりました。また、システム上でのエラーメッセージ表示機能によってヒューマンエラーを防止できています。

最初に決めたスケジュールを遵守していただけたのも、とてもありがたかったです。大学の経理上、必ず年度内に納品しなければいけなかったんです。年度末という忙しい時期であったのにもかかわらず、スケジュールの遅れがなく、心強かったですね。

―開発中のWalkersのサポートで特に印象に残っている点はありますか?

矢野:週1回ペースでミーティングをしていただいた点です。テキストでのやり取りですと、どうしても齟齬が出てしまう場合があります。こまめにお話する機会を設けていただいたことで、必要な機能や仕様のすり合わせができ、要望通りのシステムをスムーズに開発できました。

当初使用していたGoogleドキュメント上のやり取りに不便さを感じる場面があり、ご相談したところ、すぐに他のツールへの変更を提案いただけました。細かい部分まで配慮いただけるので、プロジェクトを進めやすいです。

現場で生まれる課題にも即対応。使いながら進化するシステム

―運用開始から2ヶ月が経ちましたが、いかがでしょうか?

矢野:まだ運用を始めて2ヶ月くらいなので、研究室や各キャンパスなどの意見をヒアリングしながら、より使いやすいシステムへと改善している段階です。

例えば、廃液性状分析後の依頼キャンセルなど、事前に画面上で想定していなかった状況がいくつか発生しています。事前に想定しきれなかったのは反省点ではあるのですが、ノーコードのカスタマイズ性を活かしその都度、改善できています。

研究室の負担を軽減しながら、廃液処理フローを円滑に進められるようにすることが最も重要です。そのために、今後も必要な細かいカスタマイズを少しずつ入れていく予定です。

直近では、事務担当者から「廃液処理申し込み状況を知りたい」という要望が上がってきており、アカウント区分の追加をするか検討しています。ゆくゆくは、処理費用を正確に算出する機能やメールの一括送信機能などの実装もお願いしたいと考えています。

―Walkersの修正や機能追加への対応の印象を教えてください。

矢野:対応が早いですね。レスポンスも早いですし、軽微な修正であればその日のうちに完了しています。運用しながら積極的に改善したいと考えているので、とてもありがたいです。

費用や時間がかかる依頼についても、相談した段階でスケジュールや費用を明確に出してもらえるため、安心感があります。不具合や私たちの認識違いでシステムが想定外の動きをした場合も、理由を分かりやすく説明していただいていますね。

「納品して終わり」じゃない。運用後の改善に強い開発パートナー

―今後、どのようにシステムを活用していこうと考えていますか?

矢野:データが蓄積されてきたら、年間の廃液処理実績などのデータ集計に活用し、運用改善の知見を得られるようにしたいと考えています。

どの区分の廃液が多いかやどのような物質が含まれている廃液が多いのかが分かれば、「現在の分別区分は適正か」「区分が細かすぎないか」「事前に分けてもらった方が良いか」など、運用面での改善点が見えてくると思います。

また将来的には、システム上のデータを用いて、大学として廃棄物を適正に処理していることを、オープンにできるようにしたいですね。

―最後に、Walkersの開発はどのような会社・組織におすすめでしょうか?

矢野:納品して終わりではなく、運用しながら改善していく必要があるシステムをつくりたい会社・組織に特に適していると感じています。

新しいプロジェクト・事業をスタートする場合など、実際に運用しないと分からない部分もたくさんあると思います。そういった場合でも、柔軟にスピード感を持ってカスタマイズしてもらえます。

あいまいな質問に対しても具体的な提案をしてくれるなど、密度の高いコミュニケーションをしながら開発したい組織・企業にもおすすめです。

京都大学様の無機廃液登録管理システム開発に携わり、ご期待に沿う成果をお届けできたことを大変光栄に存じます。

Walkersは今後も、単なるシステム構築にとどまらず、お客様の課題を本質から解決し、ご満足いただける価値を創出する開発に努めてまいります。